Tous les 5 ans, les sociétés savantes dont l’ERC (European Resuscitation Council) sous l’égide de l’ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation), éditent de nouvelles recommandations sur la prise en charge des urgences médicales, dont l’arrêt cardiaque, qui couvrent l’ensemble du continuum : du premier secours aux soins avancés.

L’objectif de ces lignes directrices est d’aligner les différentes pratiques sur les évolutions scientifiques et technologiques. Mettant toutefois l’accent sur une seule et même idée, notamment dans le cadre des premiers secours : sauver des vies repose avant tout sur des gestes simples, réalisés rapidement par le témoin sauveteur.

Cependant en France, même lorsque les recommandations internationales évoluent, les gestes enseignés et pratiqués doivent continuer à respecter le cadre d’emploi officiel dans l’attente des nouvelles publications des différents organismes nationaux :

- Ministère de l’Intérieur : référentiels INRS, Comités Scientifiques Français, Recommandations Sécurité Civile.

- Ministère de la Santé : sociétés savantes, filières médicales et paramédicales d’enseignements.

Ainsi, les secouristes, SST, pompiers ou encore citoyens sauveteurs, doivent continuer à appliquer les protocoles en vigueur jusqu’à leur mise à jour officielle.

Dans cet article, nous avons fait le choix de nous concentrer sur les nouveautés liées aux gestes citoyens et à l’usage du défibrillateur en accès public. Nous ne détaillons ni les techniques médicales avancées, ni les procédures de réanimation extrahospitalière. L’objectif est d’offrir aux citoyens sauveteurs, aux entreprises et aux témoins d’une situation d’urgence vitale, un contenu clair et actualisé sur les futures évolutions.

L'arrêt cardiaque

1. Alerter les secours

Dès que la victime ne répond pas NORMALEMENT (inconscience), l’alerte doit être déclenchée immédiatement. En effet, les recommandations 2025-2030 rappellent qu’il ne faut pas perdre de temps. L’appel au secours a deux objectifs essentiels :- Confirmer l’urgence et déclencher l’envoi des secours.

- Être guidé en temps réel devant l’absence de signes de vie, pour réaliser pas à pas le massage cardiaque et utiliser le défibrillateur.

2. Constater l’absence de respiration ou une respiration ANORMALE

La reconnaissance rapide d’un arrêt cardiaque repose désormais sur la distinction entre respiration normale et respiration anormale, et non plus sur une simple présence/absence de respiration.

Les recommandations 2025-2030 définissent deux types de « respiration anormale agonique » :

- Respiration lente, profonde, bruyante, « le dernier souffle, le gasp ».

- Respiration rapide, faible et superficielle, avec parfois tremblements abdominaux à peine perceptible et halètement inefficace « le panting ».

Le grand principe de ces nouvelles lignes directrices pour le témoin est clair : devant ces signes anormaux, ou surtout en cas de doute, on considère qu’il s’agit d’un arrêt cardiaque.

3. Masser immédiatement

Le massage cardiaque reste fondé sur une règle simple qui sauve des vies : appuyer vite et fort au milieu de la poitrine

Les lignes directrices de l’ERC 2025-2030 rappellent les valeurs de référence pour un massage cardiaque de qualité :

- Fréquence des compressions : 100 à 120/minute

- Profondeur des compressions adulte : entre 5 à 6 cm chez l’adulte

- Profondeur des compressions enfant/nourrisson : 4 cm chez l’enfant ou un tiers de l’épaisseur du thorax

- Relâchement complet du thorax entre chaque compression

- Le moins d’interruption possible

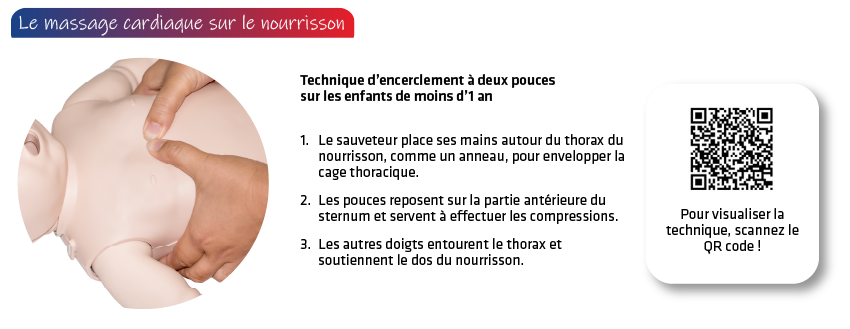

Zoom sur le massage cardiaque en pédiatrie

Dans les nouvelles recommandations, il est désormais recommandé d’utiliser la technique d’encerclement thoracique : tenir le thorax des deux mains, et compresser avec les pouces.

Cela permet :

- Une compression thoracique plus efficace

- Un meilleur contrôle de la profondeur avec une réduction de la fatigue pour le sauveteur

- Stabilité du maintien du thorax

4. Défibriller dès que possible

Le défibrillateur est l’outil déterminant dans les premières minutes d’un arrêt cardiaque. Une fois le DAE disponible, l’ERC recommande une mise en place en moins de 5 secondes. Il est également imposé de ne jamais retarder le choc, même pour un repositionnement des électrodes.

La défibrillation chez le nourrisson et l’enfant

Pour les secouristes seuls, l’ERC considère que la RCP est plus importante que d’aller chercher un DAE, car les rythmes non choquables sont plus fréquents en pédiatrie.

Si plusieurs secouristes sont présents, une personne doit commencer la RCP, tandis qu’une deuxième personne appelle les secours, va chercher et pose le DAE.

Pour l’utilisation du défibrillateur, les lignes directrices 2025-2030 stipulent :

- Mode pédiatrique : à utiliser, si disponible, pour les enfants de moins de 8 ans.

- Sans mode pédiatrique : utiliser le mode adulte standard.

L’obstruction des voies respiratoires

Chez l’adulte et l’enfant (> 1 an), les recommandations 2025 rappellent que l’ancienne référence « jusqu’à 5 claques dans le dos, jusqu’à 5 compressions thoraciques » est toujours d’actualité. Et mettent en avant que par rapport aux coups dans le dos, les compressions thoraciques en tant que première intervention sont associées à une diminution des chances de soulagement de l’obstruction des voies respiratoires.

Il est donc important de suivre l’ordre suivant : coups dans le dos puis compressions thoraciques

L’obstruction des voies aériennes chez le nourrisson

Chez le nourrisson (< 1 an), il est également recommandé de répéter la manœuvre « jusqu’à 5 claques dans le dos, jusqu’à 5 compressions thoraciques ». Toutefois, les compressions thoraciques doivent être réalisées par encerclement.

Par ailleurs, l’ERC indique que dès que les voies aériennes se libèrent, même après un seul geste, on arrête immédiatement les manœuvres. Et qu’en cas de perte de conscience, il faut mettre en place la chaîne de survie : alerter les secours, début immédiat du massage cardiaque sans vérifier la respiration.

La position latérale de sécurité (PLS)

Les nouvelles lignes directrices de l’ERC indiquent qu’il faut placer en PLS uniquement les personnes dont la réactivité est diminuée et qui respirent normalement.

La PLS devient donc une position de récupération en attendant les secours, dont l’objectif est de maintenir les voies aériennes dégagées, à ajuster en fonction de l’évolution de l’état de la victime. Il est important de surveiller la victime sans relâche et de réadapter sa position si besoin.

L’éducation et la formation citoyenne comme outil de santé publique

Au travers de ces nouvelles recommandations, l’ERC met l’accent sur la formation afin de créer une communauté de sauveteur.

- Encourager une sensibilisation dès 4 ans, âge où les enfants commencent à comprendre le danger, à demander de l’aide et à appeler les secours.

- Former, puis reformer régulièrement, est essentiel pour que les gestes deviennent des automatismes et soient efficaces.

- Créer des programmes pour les citoyens selon le profil et les compétences de l’apprenant en s’appuyant sur les nouvelles méthodes pédagogiques fondées sur :

- La simplicité : messages épurés, pas de jargon, peu de chiffres.

- La répétition : maintenir les acquis.

- L’accessibilité : supports clairs, visuels et adaptés aux compétences de chacun.

Rappel des messages clés

- Appeler immédiatement les secours dès qu’une personne ne répond pas normalement (inconscience).

- Absence de respiration ou respiration ANORMALE, masser immédiatement la victime.

- Ne jamais retarder le choc du défibrillateur.

- Massage sur un nourrisson : privilégier la technique d’encerclement thoracique avec les deux pouces.

- En PLS, la victime doit faire l’objet d’une surveillance continue de la respiration.

Conclusion

Cet article a pour but d’informer les sauveteurs de premiers secours et citoyens (le grand public et les entreprises). Il ne remplace pas les référentiels nationaux français, les doctrines de formation secouristes, ni les protocoles professionnels de santé. Les secouristes SST doivent continuer à appliquer leur cadre d’emploi officiel jusqu’à la mise à jour des textes nationaux.

Les professionnels de santé peuvent se référer directement aux recommandations internationales 2025-2030, mais il reste recommandé de consulter les documents sources des sociétés savantes et d’attendre, si besoin, l’interprétation et l’enseignement proposés par leur mise à jour professionnelle.

Il a été rédigé à titre d’information, sur la base des recommandations internationales 2025 – 2030, et peut être soumis à interprétation. En cas de doute ou pour approfondir, il convient toujours de se référer aux textes nationaux officiels pour les premiers secours, aux recommandations médicales et les sources de l’ERC