Selon le Guide national de recommandations (GNR) du PSE (Premiers secours en équipe), la gestion de la température corporelle occupe une place centrale dans la prise en charge des victimes. Elle vise avant tout à garantir la stabilité thermique de l’organisme.

Il est évident qu’il faut prévenir à tout prix l’hypothermie accidentelle, dont les conséquences peuvent être graves. Toutefois, le confort thermique est également mis en avant dans de nombreuses situations d’intervention, car il améliore significativement le vécu de la victime et la qualité globale de sa prise en charge.

Voici un résumé des situations dans lesquelles une attention particulière doit être portée à la préservation du froid et au réchauffement des victimes.

I/ Les bienfaits d’un réchauffement actif

Avant de détailler les contextes où le réchauffement actif est recommandé, voire indispensable, il convient d’en rappeler les effets bénéfiques. La chaleur exerce en effet une influence directe et indirecte sur le stress, tant sur le plan physiologique (régulation des fonctions vitales) que psychologique (apaisement, sentiment de sécurité).

Le confort thermique apporte de la sécurité

- Le cerveau perçoit une température agréable (ni trop froide, ni excessive) comme un signal de sécurité.

- Être au chaud réduit l’activation du système de stress (système nerveux sympathique) et favorise l’activation du système parasympathique (repos, récupération).

- C’est ce qui explique le sentiment de réconfort qu’on ressent avec une couverture chaude ou au coin du feu.

La chaleur engendre un effet apaisant et psychologique

- Le chaud active les récepteurs cutanés qui envoient au cerveau un message de confort.

- Cela stimule la libération d’ocytocine (hormone du lien social et du bien-être), ce qui réduit l’anxiété.

- C’est l’un des principes utilisés en thérapies par la chaleur (sauna, bains chauds, bouillottes, chaleur douce en soins palliatifs).

Le réchauffement actif améliore de la récupération

- La chaleur favorise la détente musculaire, ce qui soulage les tensions liées au stress.

- Elle augmente légèrement la circulation sanguine, ce qui accélère la récupération après un effort ou un traumatisme.

- En contexte de secours ou de crise, maintenir une victime au chaud améliore son confort global et réduit l’angoisse.

II/ Les recommandations pour le PSE

Le Guide National de Référence du PSE souligne à plusieurs reprises l’importance du confort thermique, en l’intégrant à de nombreuses étapes de ses recommandations.

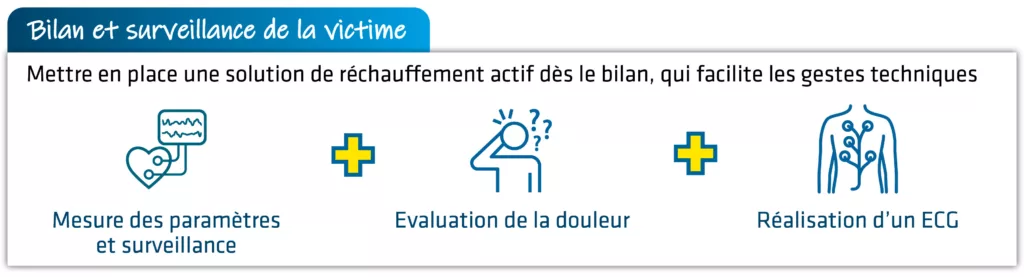

Le bilan et la surveillance de la victime

Tout d’abord, le bilan constitue une phase essentielle de recueil d’informations permettant d’évaluer à la fois la situation et l’état de la victime tout au long de sa prise en charge. Il se décompose en quatre «regards» successifs, complétés par une phase de surveillance continue. Dès cette étape, l’intervenant peut déjà envisager la mise en place d’une solution de réchauffement actif, en fonction du contexte.

Lors du quatrième regard, le secouriste procède à la mesure des paramètres physiologiques ainsi qu’à l’évaluation de la douleur à l’aide d’échelles adaptées. Chez l’enfant, une prise en charge spécifique de la douleur s’impose dès lors que le score EVENDOL est supérieur ou égal à 4/15.

La surveillance de la victime implique de renouveler la mesure des paramètres physiologiques :

- toutes les 5 minutes en cas de détresse vitale,

- toutes les 10 à 15 minutes dans les autres situations.

On recommande de privilégier une solution technique facilitant l’accès aux constantes vitales et rendant ces contrôles rapides et fiables.

Enfin, lorsque la réalisation d’un ECG est nécessaire, il convient de noter que les tremblements de la victime peuvent parasiter l’enregistrement. Ces tremblements peuvent être liés à l’angoisse, au froid ou encore à certaines pathologies telles que le syndrome de Parkinson. Si le froid en est la cause, il est nécessaire de réchauffer la victime avant de procéder à l’examen.

Ensuite, il est indispensable de veiller à la température corporelle et souvent conseiller de protéger contre le froid, voire de réchauffer la victime. Le secouriste agit ainsi sur le confort thermique :

Je télécharge la liste des interventions qui nécessitent un réchauffement actif >>

Cas de figure où le confort thermique est une priorité

Le GNR du PSE liste les urgences vitales pour lesquelles la surveillance de la température est une priorité. Il explique clairement les techniques de réchauffement à mettre en place.

Par ailleurs, dans le cadre de malaises (AVC, douleurs thoraciques, aggravation d’une maladie), le refroidissement de la victime engendre un risque brutal de graves complications.

De plus, certaines circonstances nécessitent un réchauffement actif dans les plus brefs délais.

En outre, le froid amplifie les risque de chocs pour les traumatisés avec hémorragie.

Enfin, lors du relevage et du brancardage, la victime a besoin d’être couverte avec attention.